アリスは、なんだかとってもつまらなくなってきました。土手の上でお姉さんと並んですわっていても、なにもすることがないからです。お姉さんが読んでいる本を一、二度のぞいて見たけれど、さし絵もなければ会話もありません。「さし絵も会話もない本なんて、なんの役に立つのかしら?」とアリスは思いました。

【※:本記事では鴨志田一〈青春ブタ野郎シリーズ〉最終巻『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』までのネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。〈大学生編〉以降の展開について語るときは、改めて文章内でアラートをおこないます。】

タイトルの通りです。

これはシリーズを短期間に通しで読んだというよりは、先日、長い時間をかけて併走し、お話の最後まで辿りついたわたし個人の感想記録を残すための文章です。なので、ちゃんとした論ではありません。

劇場版の『おでかけシスターの夢を見ない』については以下のような記事があります。おそらくこっちのほうがいくぶんかシンプルな思考に基づいているかと思います。

主人公・梓川咲太とは何者だったのか

さて、青春ブタ野郎シリーズの〈大学生編〉を読み終えてから振り返ると、〈高校生編〉において試みられたことが改めて明瞭になってくるように思います。であればなによりもまず、主人公、梓川咲太はなにひとつ平凡な高校生ではなかった、という向きから考えていくべきでしょうか。

いつからそのように言われたのかは定かではありませんし、実像はまったく違うとは個人的には思いますが、いわゆる現代が舞台のライトノベルの主人公は(想定読者層と被るような/感情移入のしやすいような)「平凡な男子高校生」に設定されやすいという言説があります。そして、わたし自身それにいっさい触れなかったといえば嘘になります。

青ブタにおける主人公・梓川咲太は、その例にもれず、物語の当初においては冴えない男子高校生の役割を与えられています。が、次第にそれを逸脱していきます。

では、なぜ梓川咲太が平凡な存在ではないのか。なぜイレギュラーたりえたのか。『青ブタ』で示される大きな特徴として、彼が携帯電話/スマートフォンの類を常に持っていないことが印象的に語られることを読者は憶えていることでしょう。

この行動の理由については、過去、妹である梓川花楓に向けられたいじめとそれに伴う彼女の〈思春期症候群〉に対応できなかったこと、そしてそのあとも続く〈かえで〉への精神的な傷への影響を避けるため、だと説明されます。といっても、これはストーリーで時系列的に示される理由であって、彼が物語で取っていく行動の、彼自身が気づかないうちに身につけていた態度とは、少々異なります。

では順にシリーズ作品を追っていきましょう。

第一巻『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』では、ヒロインとなる桜島麻衣先輩が周囲から認識されなくなる、という事象すなわち〈思春期症候群〉の発症と、主人公である梓川咲太の積極的なコミットによるその解除のストーリーが展開されます。また、ここで双葉理央が語ってみせ、以降の巻においても示されるのは、「量子力学」のメタファーによる世界像の捉え方でした。

観測理論。現実の出来事に対して、重ね合わせの状態があり、それは観測することによって決定する、シュレディンガーの猫、云々……。まあこのあたりの理論づけはファジーであって、SFなんです、と熱っぽく語ってみせるか、それともあくまでメタファーに留まっていると受け取るかは読者によって異なるでしょう。これは作中でも完全に説明されている事象ではありません。

しかし、改めて考えてみると、本作において「なぜ梓川咲太は野生のバニーガールに遭遇することになったのか」という根本の問題は、それほどはっきりとは語られていなかったように思います。

もちろんこれは咲太にとっては偶然の出来事であり、しかし物語上においては必然でした(このふたつは両立する事象です)。なぜなら本作はライトノベルであるからです。つまり〈ボーイミーツガール〉なので、という外側の理由です。けれども、特に地の文が存在しないアニメにおいては、まったくといってよいほどに、その出会いは唐突に描かれていたはずです。

そのうえで、作者もどこまで意図していたのかはわかりませんが、〈思春期症候群〉という精神救済の物語によって対比し、咲太という人物を異なる視点から説明しうる存在として要請されたのが古賀朋絵というキャラクターだった、とあとからならば見ていくことも可能でしょう。

第二巻にあたる『青春ブタ野郎はプチデビル後輩の夢を見ない』のストーリーは、いま思えば出来すぎているほどにわかりやすい人物同士のセッティングで進んでいたからです。

古賀朋絵によって浮かびあがる主人公像

〈青ブタシリーズ〉において、古賀朋絵は(サブ)ヒロインのひとりですが、それ以上に極端な「ふつう」のイメージを冠したキャラクターでもあります、というより、ふつうすぎるがゆえに、結果的にイレギュラーたりえてしまった、というほどです。

であるからこそ、古賀朋絵は、梓川咲太と対置されうるべき存在に思えます。高校生活へのやる気がなかった咲太、全力で高校デビューを実行した朋絵。スマホを持たない咲太、スマホ/ネット中毒者である朋絵。他人に流されようとしない咲太、他人に流されやすい朋絵。ふたりのスタンスはまったくの正反対です。

彼女はタイトルの通り小悪魔系な後輩、として振る舞う部分もないわけではないですが、それよりはシミュレートによってすべてを見渡そうとしてしまう〈ラプラスの悪魔〉であったことが二巻を通して語られていきます。彼女が気にしていたのは、周囲の反応やSNSでのやりとりに遅れないですむことで、一見、咲太には想像がつかない、というより、あまり興味のない行動原理として語られます。

桜島麻衣、古賀朋絵、とふたりの名前を並べるとつい、一年違った先輩と後輩といったわかりやすい属性が先に見えたり、キャラデザの違いであったり、咲太の気持ちの向きであったり、それぞれの会話のテンポ感などが思いだされ、彼女たちの背景事情をあまり想像できませんが、ふたりのヒロインにとって、思春期症候群の発症トリガーとなっていた根幹はおおむねおなじものでした。

双葉理央はこれらの原因を、シンプルな、しかし明確には捉えがたいイメージとして世界に横たわっていることを説明していました。

それは「空気」です。

この空気に対して「ふつう」の古賀朋絵とはまったく正反対の行動を取る人間。それこそが梓川咲太という主人公であり、よって彼は「ふつうではない」ということが改めて説明されていきます。

空気を読まないこと≒自由であること

桜島麻衣という存在が「女優」という、それこそメディアの代名詞的な存在が、その立場ゆえに周囲から次第にイレギュラー化され、最終的に「空気」扱いされたのが一巻でしたが、そうした「空気」全体を人一倍、執拗なまでに読み続けることでどうにかサバイブしようとしたのが二巻の古賀朋絵でした。

そして、両者の中間地点、もしくはエアポケットにおり、「空気」を意に介せず自由に動くことができるのが、梓川咲太という主人公でした。

一巻で描かれてきた通り、彼は自分の噂がネットの匿名掲示板(!)に書かれていてもそこまでダメージを受けません。しかし、古賀への悪意ある噂の流布にはビビッドに反応し、じっさいにその首謀者である相手への対抗策も取っていきます。

ですから彼は、他者へのコミットを一回きりで終わりにはしません。シリーズを通じて、彼は「空気」から距離を取っていく人間ではなく、さまざまな方法で「空気」に戦いを挑みつづける人間へと態度を変化させていきます。

また一巻では、「空気」への感染は人を介して、という部分が大きかったでしょうが、シリーズ全体や大学生編を受けて捉え直すと、これは次第に拡大をはじめており、メディアやSNSを介して、といったほうが適切な言い方に変化していくかもしれません。これについてはあとで改めて書こうと思います。

さて、古賀朋絵の〈思春期症候群〉については、彼女自身が「空気」との付き合い方を変化させることでいったん幕を下ろします。そして物語の最後に、咲太は、なぜ自分だけが朋絵とおなじように時間をくり返していたのかを双葉理央に訊ねます。対して彼女は「量子もつれ」だとその可能性を指摘します。

ただここで面白いのは、逆説的に、梓川咲太と桜島麻衣の出会いは、あくまで「偶然」のなかで済まされていることかもしれません。古賀とは「尻を蹴り合った仲」と作中でそのへんてこな出会いを何度も擦られることになりますが、麻衣先輩との関係は物語的にはかなり弱いのです。あくまでボーイミーツガールであり、咲太が「空気」から浮いていたというお約束はあっても、いわゆる大きな力が作用したような、「運命」的な、揺るがないものとしては語られないのです。

ではなにがあると言われれば、咲太による麻衣さんが「好き」という感情であって、これはのちに「選択」というかたちで大きく取り扱われることになります。そしてその選択とは、決して「自由」なものではなかったこともまた、自覚的に語られます。

とはいえ、その点は措いておき、物語は次の「空気」とヒロインへ……というかたちで進んでいきますが、ここで巻数が重ねられていくと同時に強調されるのは、あらゆる状況に介入し、そして問題を解決していく咲太の強靱なメンタルでしょう。

梓川咲太はシリーズで複数のヒロインの問題に触れながら、主人公(ヒーロー)として設定されたかのごとき強さをふるい、目の前で発生している事象に対し、適切な処置を施していくようになります。

内部崩壊する主人公の強さ

しかしストーリーが進むにつれ、このような複数ヒロインの問題に適切にコミットして解決を得ていくような(いわゆる選択式の美少女アドベンチャーゲーム的な)梓川咲太の主人公特権的、すなわちつよさのヴェールははがれていきます。

彼がつよくあろうとしたのは、過去、外部からの必要にかられたゆえであったこと、そして彼は見た目ほどの精神力を持っていなかったことが次第にあきらかになっていきます。それが表面化するのが『おるずばん妹』以降のストーリーでした。

なぜならこれまでの巻におけるヒロインや、それを取り巻く「空気」は、梓川咲太にとってはあくまで干渉可能な「外部」そのものであり、それこそ自由に避けるなり戦うなりの選択ができましたが、梓川かえで/花楓の抱えていた〈思春期症候群〉は、彼の「内部」にも取り込まれていた問題だったからです。

『おるすばん妹』の終盤、かえでが花楓に戻った出来事はしかし、咲太自身にとってたえがたいほどの、強烈なストレスを発生させてしまいます。それは彼の〈思春期症候群〉の傷口がふたたび開いたことで明瞭に示されています。これじたいは翔子さんによってその場で沈静化されましたが、より印象的だったのは、その翌朝のシーンだったように思います。

朝、目覚めた咲太は、冷蔵から取り出したトマトを未調理のまま丸かじりし、トーストも焼かないまま乱暴に口に入れていきます。ある意味で、かえでの喪失に対置される、咲太が「生きつづけること」を選ぶシーンですが、それ以上に、彼にとってはじめてといっていい、妹のために家事をおこなわないシーンでもありました。

つまり、あの瞬間、咲太は一時的に「お兄ちゃん」として振る舞うのをやめた、とも言えるはずです。

「空気」というものは、家族同士であっても存在しています。それにだれよりも敏感であったのは、周囲の反応を受け止めていた「かえで」でしたし、であれば、咲太にとっての家族内のそれは、真正面から戦いを挑めるようなものではありませんでした。彼にできたのは、「空気」と距離を取っていくこと。つまり、かえでとともに藤沢に逃げることだけでした。

梓川咲太という主人公は、もともと「空気」に対して強い人間ではありませんでした。それどころか、〈思春期症候群〉を発症させる程度には、脆い人間のはずでした。それが当初の物語でうまく見えなかったのは、彼自身が運よく翔子さんというメンターに出会い、救われ、「空気」よりも優先できる指針を見つけられていたからにすぎません。

『おるすばん妹』のラストで、咲太はもう一度、「お兄ちゃん」として振る舞えるようになり、この問題はいったん棚上げされます。ですからそれらは、『おでかけシスター』と『ランドセルガール』でふたたび取り上げられることになります。

しかしその前に、どこまでも非凡な経験を持ちながら、しかし権能としてはまったく平凡な個人として、まったく不自由なひとりの存在者として、梓川咲太は世界と向き合わなくてはならないことに気づかされます。

世界に干渉することはどれだけ可能か

『ゆめみる少女』と『ハツコイ少女』は前後編として読める大きなストーリーですが*1、このラストで試みられたハッピーエンディングは、いわば壮大な社会実験を絵に描いたようなものです。

ただしこのエンディングの感動的な素晴らしさに比べてみると、二作において改めて検討されていたのは、梓川咲太という個人に、大きく世界を変えることは不可能であった、という現実であり、断念でもあったはずです。

『ゆめみる少女』において、梓川咲太の心臓は牧之原翔子に移植させられたことが示唆され、彼は自分が生きていくか(桜島麻衣先輩との未来を選ぶか)、もしくは牧之原翔子を救うかのダブルバインドに陥ります*2。

最終的に、彼はどちらの「選択」の重みも理解したうえで、この「現在」の世界が牧之原翔子の思春期症候群によってできた「夢」≒「未来」であることを受け入れ、自身を培ってきた「思い出」をすべて投げ捨ててでも(つまりこれまでの物語で起きた出来事をすべて一度なかったことにしても)「やり直す」ことを選びます。

やり直したあとの世界には、うっすらとかつての記憶が残っていました。それを夢として経験した咲太と麻衣先輩のふたりは、自分にできる範囲で、無意識の行動をとっていきます。咲太は募金活動を見かけるたびに小銭を出すようになり、麻衣先輩は重い心臓の病を抱えた少女の映画で主演を務め、世間のドナーに対する認識を変え、どうにか世界をすこしだけ「優しく」するという奇跡を起こしたのでした。

この『ハツコイ少女』において示唆されたとおり、世界そのものが牧之原さん(≒翔子さん)の見た夢であったこと、そして主人公がはじめて出会う麻衣先輩が「バニーガール」姿だったのはむろん、『不思議の国のアリス』に登場する、懐中時計を持っていた「白ウサギ」からの借用でしょう。

この『不思議の国のアリス』で主人公のアリスが遭遇した奇妙な出来事の数々は、最後にはあっけなくお姉さんに起こされたところで夢だった、という終わりを迎えます。

しかし、このルイス・キャロルの小説をじっさいに読まないとなかなか知ることができないところですが、物語の最後に登場人物として残りつづけるのは、じつはアリスではなく、彼女のお姉さんなのです。

そしてこのお姉さんもまた、アリスの登場する不思議な夢を見るのです。

こうしてお姉さんは、目を閉じたまますわり続け、今、不思議の国にいるんだとなかば信じていました。でも、わかっていたのです。目を開けさえすれば、なにもかも、つまらない現実に変わってしまうということは。

青ブタシリーズが〈思春期症候群〉と名づけられた設定をお話の中心にしているのは、その想像力の源泉として、おそらく『不思議の国のアリス』と、その名前を冠した「不思議の国のアリス症候群」があるためでしょう。

そしてなにより、本記事の冒頭に引用した、『不思議の国のアリス』で最初に言及されるような大人の読み物に対置される存在、つまり「さし絵も会話も」ある本といれば、絵本よりもまず「ライトノベル」であることは、わたしたち〈青ブタ〉の読者からすれば、あまりにも自明すぎる事柄です。

ただここで注目したいのは、『不思議の国のアリス』における、アリスのお姉さんという存在は最初、とてもつまらない大人向けの本を読んでいる人のように語られていたということです。しかし最後にはその印象はくつがえされ、前述のとおり彼女もまた、アリスとおなじように想像の世界を見つめる人物であったことが、読者にだけこっそりと伝えられています。

であれば、この「お姉さん」と「アリス」の持っている視線の同質性や連続性を「翔子さん」と「牧之原さん」のふたり(≒ひとり)にイメージを仮託して読んでいくことは、まああたらずとも遠からず、といったところかもしれません。

しかし、改めて強調しますが、『ゆめみる少女』と『ハツコイ少女』において見出されたあまりにもダイナミックな結論に比べると、主人公である咲太自身の行動はじつに小さなものでした。じっさい、彼は牧之原さんの病気を治すために直接的な影響を世界に与えたわけではありません。

彼にできたのは、牧之原さんの宿題プリントに花丸をつけたことくらいです。やり直したあとの世界でも、彼がこれまでのシリーズ巻とおおむねおなじルートをなぞったことは文中で説明されますが(もちろんそれが相当なレベルのコミットであったとしても)、やはり個人にできる範囲の行動であったことには留意すべきです。

ならば言えることは、以下のようになります。

青ブタシリーズを読んできたわたしたちにとって、梓川咲太は読者とおなじようなふつうの、平凡な高校生ではありませんでした。しかしむろん、非凡な存在でもありませんでした。彼は長いながい物語を通して、梓川咲太と呼べる固有の存在以外の何者でもなくなりました。つまり梓川咲太はもう、たんなる読者とはその視線を同一化できないほどに、匿名性・普遍性を失ったキャラクターに成長したのだと思います。

なぜなら彼はあまりにも「頑張った」からです。

また、念のため書いておきますが、読者と主人公の距離が遠くなることじたいは決して悪いことではありません。しかしであるからこそ、それらの物語の意味をもう一度検討すべく〈大学生編〉が語られたのではないか、とわたしは思います。

そしてそれはやはり、アリスの見たような「夢」とどう向き合い、折り合っていくかの問題系が語り直されてもいたということだと思います。

【※以降の文章では、〈青春ブタ野郎シリーズ〉の〈大学生編〉について具体的な言及をおこないます。未読の方はご注意ください。】

大学生編につながる、世界の複数性について

『ハツコイ少女』を終えた梓川咲太を待っていたのは、残していた家族の、そして自身にまつわる問題でした。『おでかけシスター』はもちろん、『ランドセルガール』において、彼は典型的なラノベ主人公としての平凡さと匿名性を失った代わりに、自身の語りのなかで意図的に目をそらしていた「梓川咲太の現実」と向き合うことになります。

それはいわば、選択式アドベンチャーゲームのような(プレイヤーにとって主観であらながらも特権的な)正解/不正解のルートが定まっているようなものではありません。なにしろ以後、青ブタシリーズは〈大学生編〉に向けて、咲太自身による他者へのコミットメントの絶対性を失わせ、世界の在り方を相対化させるための物語にその姿を変容させていったからです。

さて、ここで寄り道のようですが、アニメの話をすこしだけします。

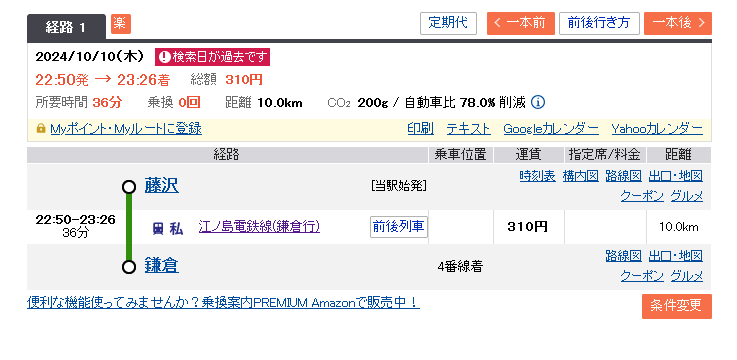

『ランドセルガール』以降、物語舞台の背景にあったはずの「電車」が重要なモチーフとして登場することを憶えている読者の方はいるでしょうか。

上に貼ったのは、『おでかけシスター』および『ランドセルガール』のアニメ制作が決定したさいの、原作イラスト担当の溝口ケージによる渾身の一枚です*3。そしてこのイラストは〈青ブタシリーズ〉の物語において、とりわけ象徴的であり、作品に対してきわめて自覚的な一枚だと思いました。

これまで〈青ブタシリーズ〉は、いわゆる双葉理央によって説明される量子論的な、あるいは主観的な〈観測理論〉のイメージに裏打ちされた、選択式の世界像を保っていました。要するに、これまでの青ブタは主人公による重要な選択によって分岐し、最終的に物語がハッピーエンドとしてひとつに収束するツリー的な構造をしていた、ということです。翔子さんの思春期症候群については「相対性理論」が引き合いに出されていましたが、基本的な世界像は過去に遡ることで選択をくり返し、幸福なエンディングに「たどり着く」ための疑似的なツリー構造でした。

しかし、『ランドセルガール』以降、物語はどこかひとつから無数に分岐していくツリー状というよりも、主人公である梓川咲太でさえ知りえなかった、彼自身の経験とは断絶した世界が複数存在していることを示唆するようになっていきます。

さらに、ここで別のアニメの話をしていいならば、1995年に起きたトラウマティックな現実の出来事*4とわたしたちあるいは子供たちとの連続性を、宮澤賢治『銀河鉄道の夜』そして「苹果」というメタファー、あるいは運命の「乗り換え」という言葉とともにフィクショナルに落とし込んだ『輪るピングドラム』の存在を思い出す人もいるでしょう。

これにならったかどうかわかりませんが、『ランドセルガール』以降、梓川咲太の遭遇する大きな世界の像もまた、江ノ電という「電車」に乗って、複数の世界を渡っていくような、つまり「可能性の世界」*5のようなかたちを取りうることが語られていきます。彼は複数の世界を見つめたうえで、だれかと交換可能な梓川咲太ではなく、この世界に固有の”梓川咲太”として、自身の問題に向き合うことを選びます。

こうした「可能性」という言葉によって説明される複数の世界においては、あらゆるものが存在し、またありません。たとえば世界Aにあったものが世界Bにおいてはなかった、あるいはその逆など、つまり選択肢による分岐的な因果関係像というよりは、あらゆる命題の真と偽がそれぞれ異なる場所で明滅しているような、あたかも表を使った場合分け的な世界像に近いと思われます。

ここでわたしが念頭に置いているのは、デイヴィッド・ルイス的な、あるいはそれを援用した三浦俊彦的な、様相実在論的な世界の捉え方です。これは「可能世界論」とも呼ばれます。

なんとなく気になった方は、とりあえずルイス『世界の複数性について』の八木沢敬による解説(以下のリンク)を参照することをおすすめします。気にならない方は読み飛ばしてくださって結構です。そもそもあくまで構造としてのイメージの類似であって、物語がデイヴィッド・ルイスの理論と完全に一致しているわけではありません。あしからず。このあたりはわたしの与太だと思ってください。

http://www.csun.edu/~vcoao0fk/%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%82%B9%E8%A7%A3%E8%AA%AC.pdf

〈大学生編〉における世界の複数性とは

さて、設定として作中で語られないむずかしい話は措いておき、じっさいに語られたストーリーに即したやり方で、〈大学生編〉のスタイルを改めて考えるべきだと思います。それにはなにより、主人公である梓川咲太自身が高校時代に比べ、どのように大学生活を捉えていたかの記述を作中から引くのがいちばん適切でしょう。

以下は『サンタクロース』のなかでの一節、古賀朋絵との会話シーンです。ちょっと長いですが、大事な部分なのでまるまる引用します。

「大学で友達増えた?」

朋絵が無理やり話を変えてくる。

「まあ、よく話すのは、ひとりかふたりだな」

拓海に関しては、友人と表現して問題ないはず。むしろ、違うと言ったら、きっと拓海は大げさに驚くに違いない。

もうひとりの美織に関しては、向こうから「友達候補」と言われている段階。だから、まだ友達ではないのだと思う。咲太としては、別に友達でも構わないのだが……。

「でも、なんか高校のときとは、ちょっと感覚が違うかも」

「どう違うの?」

「国見とか双葉ほど、相手のことをよく知らないまま、なんとなく付き合ってる」

高校時代はみんなの活動エリアが重なっていたから、その分、人間関係の密度も居間より高かった気がする。誰がどの辺に住んでいるのか……そんな情報も、知らず知らずのうちに自然と入ってきた。そういう近さがあった。

だが、大学に入ってからは、活動エリアが一気に広がり、ひとりひとりの重なる部分が殆どなくなったように思う。キャンパスを出たら、誰がどこで何をしているかなんてまるでわからない。そうした距離の遠さが、そのまま人間関係の薄さにも繋がっている。

それがいいとか、悪いとかではない。

ただ、環境がそうなったというだけの話。

正直なところ、わたしはこのくだりに出会うまで、〈大学生編〉のことをうまく受け止めきれていなかったように思います。

もちろんシリーズのお約束として、大学に進んでも咲太は〈思春期症候群〉と出会っていくことになりますが、では、いったい彼にとってそれらの問題は、たんにこれまでの延長線上の話にすぎなかったのかどうか。それを見定められていませんでした。

『ナイチンゲール』での赤城郁美を筆頭に、咲太にも認識できない世界や人々がいて、それこそ峰ヶ原高校の外側にも〈思春期症候群〉を抱えている人間が当然のようにいたことは、以前のシリーズからも示唆されていました。

しかし具体的にそれが物語としてどこに向かおうとしているのかが、自分にはわからなかったのです。それは『マイスチューデント』を読んだときも同様でした。

けれども、上記の咲太の考えや『サンタクロース』以降の物語を通して見えてくるのは、それこそ梓川咲太の目を通して記述されえないような、無数の他者の人生が、世界に当たり前に存在していることであり、またそれらにいかにして手を伸ばしていくか、というさらなる「空気」との戦いでもあったように思われました。

もう咲太には、大学進学後に出会ったような、ふだんの生活が重ならないまますれ違う他人のひととなりを自然に知ることはできません。〈大学生編〉で彼が出会う〈思春期症候群〉を抱えた人々は、かつてほどには身近な人物ではないからです。

よって咲太は(親密な関係を結ぶことによって)他者の心に触れ、解決をはかることはもうできません。個々の見えない内心である絶対的な「主観」≒〈思春期症候群〉は、その外側にいる咲太の目線では捉えられなくなってしまった。つまり、主人公の選択が世界のありようを必然的に(あるいは主観的に)決定しうる〈観測理論〉的な世界像はもはや立ちゆかなくなってしまったということです。

であれば思うに、〈大学生編〉とは逆説的に、咲太のいなかった、彼が直接関係しようにもできなかった数々の人生にただ立ち会い、その余白を見つめていく話だったのではないでしょうか。

そこにおける〈思春期症候群〉とは、多くの人々が日々抱えながらも、それを他者とはうまく共有できない、孤独の諸相であったとはいえないでしょうか。なにしろ大学での友人といえる福山拓海にも秘密はあったものの、しかし咲太はそれを、直接本人の口から打ち明けられたわけではありませんでした。

『サンタクロース』の物語において、咲太はたしかに福山拓海にはたらきかけますが、彼の認識を引き戻したのは、咲太の放った言葉ではありませんでした。福山拓海を救ったのは、岩見沢寧々の存在でしたし、岩見沢寧々を救ったのも福山拓海です。咲太にできたのは、そのふたりをどうにか向かい合わせる状況をつくることだけでした。

ですからそれは、梓川咲太自身だけでは解決できない問題だったはずです。

しかし、さらなるアポリアが咲太の前にあらわれます。『ガールフレンド』と『ディアフレンド』においては、咲太や麻衣先輩が、かつて世界の「優しさ」という「空気」に加担したというその選択の重みを、もう一度、決して解決できないかたちで問いかけられることになるからです。

彼は彼が望んだ優しい空気の世界に関係したがゆえに追い出されてしまった人の残した言葉を、その身に受けることになるのです。

空気≒テクスト≒少女と少女の歌

『ガールフレンド』と『ディアフレンド』は短い期間に連続で刊行された、(2024年現在、一応のところは)〈青春ブタ野郎シリーズ〉の完結編にあたります。

『ガールフレンド』においてあきらかになったのは、高校生編の終盤に急にあらわれ、SNS上で世間の注目を浴びていた匿名アーティスト〈霧島透子〉の正体でした。そして彼女の活動は、かつて夢を見ていた状態の牧之原翔子さえ知りえない存在で、「やり直した」あと、つまり牧之原さんの「夢」と入れ替わるように登場しています。

ここには、「ある」/「ない」のシンプルな、それでいてバタフライ効果のような影響関係が、入れ替わりが、交換可能性が、あるいは幸福の貸借関係が語られています。しかしその交換は一度きりであり、もう戻すことはできません。「現在」に追いついた牧之原翔子にとって、もう二度目の「奇跡」は起こせません。

そして、複数の世界を渡ってきた”彼女”と咲太は次のように語り合います。

「まるで、いろんな僕に会っているみたいな言い草だな」

「会ってるよ。眼鏡をかけた梓川君に、医学部の梓川君、キリっとした梓川君とか。麻衣さんの彼氏がどんな人なのか興味があって、現実が書き換わるたびに話しかけてきたから。全部で五十人くらいには会ったかな?」

(…)

「そういうわけだからさ、梓川君」

「なんだ?」

「透子が生きてる現実にたどり着けるように、なんとかしてくれない?」

霧島透子の正体である”彼女”は、複数の世界を渡り歩きながらも、しかし希望していたような世界には「たどり着け」ていませんでした。それが偽りのない「本心」の反映であったかどうかは、その人自身にしかわからないところではありますが。

さて、ここで北村薫の例の言葉を引くのはズルだと思うのでしませんが*6、この文章をいま書いているわたしのような凡百の人間が、どこまでも代替不可能な、要するにクソみたいな「現実」を目の前にしたときに逃避するのはどこか、といえばそのひとつに虚構の世界が、平たくいえば物語があると思っています。もちろん、ライトノベルもそのひとつです。

たしかに虚構は、どこまでいっても虚構にすぎません。だとしても、人々のあいだで広く伝播することによって、次第に現実に対する影響力を持つようになっていきます。『ハツコイ少女』において語られた桜島麻衣先輩の主演映画は、まさしくその力が「優しくなるために」世界に対してふるわれたものでした。

しかし同時に、虚構は、言葉は、暗い想像の世界に人を呑み込むこともまたあります。青ブタの作中、とりわけ〈大学生編〉で多くの人々を動かしていたのは『#夢見る』というハッシュタグ付きのSNS投稿でしたが、それらによって後押しされただれかの主観的な認知のありようが、他者への際限のない暴力に向かうこともまた、注意深く語られていました。

「夢見る」という作中のワードが、2024年現在、わたしたちをとりまく暗い現実、とりわけ差別やヘイト、陰謀論の飛び交うインターネットにおいて嬉々として使われることになっている”woke”(目覚めた)と半歩程度の距離しかないという事実は、いずれ〈大学生編〉がアニメとなったさいに一定数から言及されることが容易に想像できます。

しかしなお、それでも、言葉を、虚構を、だれもが信じようとはしない話を、テクストを手放さないでいたことは『青ブタ』において、何度もくり返されてきたテーマでもあったはずだと、ここでわたしは強調しようと思います。なぜならこのシリーズが、テクストや言葉や物語というものを、あるいはその周囲に積極的な意味を見出そうとしているのは、ある程度まで、意識的なふるまいであったように見えるからです。

ですから、思い出してください。

シリーズ第一巻『バニーガール先輩』において、咲太に見えなくなっただれかとの関係を彼に伝えようとしたのは、咲太自身が忘れないためにつづったノートの文面でしたし、彼がテスト中に麻衣先輩を思い出したきっかけは、彼女と一緒に学んだ同音異義語を答案用紙に書きつづったことでした。

『おるすばん妹』の終盤で咲太が精神的に救われるのも、かえでがつづった日記を翔子さんによって読み上げられたことがきっかけです。思えば、かえでが記憶を取り戻して花楓に戻るきっかけとなったのは、かつての友人である鹿野琴美に直接出会ったことよりもむしろ、彼女が送った本に挟まれていた「花楓」宛てのメモを「かえで」が受け取ったことに見受けられました。そのあと咲太以外にだれも会ったことのない翔子さんによる書き残しを見て、露骨に不機嫌になったのは麻衣先輩でした。

なにより牧之原さんのやり残した宿題は、彼女の文字によってつづられたものであり、それに赤い鉛筆で花丸をつけようと決めたのは、咲太と麻衣先輩のふたりでした。また原作には記載されていませんしたが、アニメ版での『ゆめみる少女』では、教室にいた小学生の牧之原さんが、病院で書き、花丸をもらった内容とは異なる、未定の「将来」をプリントに書くことで、一足先に「大人に」なろうとしています。

おそらく、その牧之原さんの書きつづった「将来」像は、咲太と二度と出会わないですむような未来だったのでしょう。だからこそ、七里ヶ浜で再会した瞬間、彼女は泣き、笑い、そして咲太の名前を呼んだに違いありません*7。

〈大学生編〉においても、言葉へのこだわりはつづいているどころか、さらに強固なものへとなっていきます。異なる世界にいたふたりの赤城郁美をつないでいたのは、感覚以上に、彼女の肌に書かれた文字でしたし、付き合っていた相手を思い出した福山拓海が指でなぞっていたのは岩見沢寧々という名前が彫られたトロフィーでした。『ディアフレンド』での世界の改変によってもう一度咲太の前にあらわれた「かえで」は「花楓」の書いた日記を手に取ったことで、もとの場所に帰りたいと告げました。

この世界には、さまざまな言葉が、テクストが飛び交っています。

よってわたしは、以下のように考えます。

〈青ブタシリーズ〉において、言葉というものは終始、無数に「空気」のなかを飛び交いながら、時折偶然に、ほんとうに必要な人のもとへと届きうるメッセージとして描かれていたように思います。

端的にいえば、いま、わたしの頭の中では「誤配」*8という文字が鐘の音のように鳴り響いていますが、こうした複数の出来事をひとつのイメージに無理やりまとめて結びつけるように指摘するのは、さすがに強引ですし、「誤読」のしすぎといわれても仕方のないことかもしれません。

長く迂回しましたが、改めて言います。

〈青ブタ〉の終盤でおこなわれたこと。

それはきっと、かつて『ハツコイ少女』においておこなわれたような、世界に直接干渉すること、ではありません。奇跡を願うことではありません。

ではなにか。

テクストを(重ならないとわかりながらも)他者に届けることです。

そして、その受け取った言葉を信じることです。

なぜなら”霧島透子”の正体であった”彼女”を救ったのもまた、交換日記に書かれた言葉であり、それは少女と少女のあいだで交わされた歌でした。

すくなくともそれだけは、嘘であるとはだれにも言えないはずです。

わたしたちとテクストと、二本の重なりを願うこと

ともあれ、テクストに書かれた任意の命題は、それ単体では外部を参照できないために、具体的な真偽をそのまま判定することはできません。しかし「そのように書かれたテクストが存在する」ということだけは、それを見ているわたしたちの認識においても肯定できる事象のはずです。

たとえばいま、あなたがこの文章を読んでいるように。

だとしても。

無数の物語を、いくつもの小説を読めば読むほどに、まるで摩耗していくみたいにわたしたちがたえず実感するのは、じつのところ、世界の素晴らしさなどではなく、このクソみたいな現実の世界の救えなさのほうであって、どこまでも「他人の人生を生きられない」という、物語との根本的な断絶であり、世界からの疎外ではないでしょうか。

あたかも作中で”彼女”がそうしてきたように、どんなに複数の世界を渡っても、ほんとうに望むものは決して見つかってくれませんし、もう会うことのできないだれかに微笑み返されることもまたありません。

なぜなら、わたしたちは梓川咲太でもなければ、桜島麻衣でもなかったからです。わたしたちは、どうやっても人生を魔法のように遡ることはできませんし、奇跡に出会うこともまたありません。そう思うときが何度もあります。であれば、わたしたちが物語に対して向ける感情は、どこまでも一方通行なものでしかありえません。

しかし『ディアフレンド』において、牧之原翔子が”彼女”に伝えてみせたのは、そうした奇跡のない世界において認められる、たっとひとつの魔法を信じるやり方でした。一方通行に、それこそわたしたちが小説を読むように眺めていた絶望で終わるはずの言葉たちが、あたかもこちらに振り返って、希望となって微笑みかける瞬間が書かれていました。

それはもしかすると、わたしたちにとっても魔法になるかもしれない。

そう思わせてくれるような一瞬でした。

だとするなら、〈青春ブタ野郎シリーズ〉において、テクストは、言葉たちは、たんに「空気」のあいだを飛び交っているだけでなく、思いがけず、わたしたちに向かって往復しうる可能性をも伝えていたはずです。

くり返し述べますが、わたしたちの生きるこの世界に、「梓川咲太」という存在は、生きた人間として認めることではできません。しかし鴨志田一によって書かれた〈青春ブタ野郎シリーズ〉は現実に存在していることを、わたしたちは電撃文庫というレーベルから刊行された数々の書籍を手に取ることで肯定できます。

であれば、その「虚構」はどこかで、わたしたちのいる「現実」とも見えないかたちでつながるでしょうか。そんな希望的観測のような「嘘」を願い、信じたいと思ってしまうのは、きっとわたしだけではないはずです。

たとえば、『ディアフレンド』で弁天橋を渡って江ノ島に来た”彼女”は、かつてあった出来事を思い出しながら、咲太に向けてこう話します。

「あの日、透子、すごい楽しそうだったんだ」

(…)

「『映画の中の街並みと一緒だ』ってはしゃいで」

階段を上るたび、息を整えながら。

「『麻衣さんが歩いた砂浜だ』って浮かれて。いっぱい写真撮って笑ってた」

わたしたちのいる、このどうしようもなくクソみたいな現実は、決して『青春ブタ野郎』の世界と同一のかたちではありません。わたしたちと物語の関係は、作中の言葉を借りるのであれば「どこまでも延長しても交わらない二本の線」でしかありません。

にもかかわらず、桜島麻衣先輩の歩いていた「七里ヶ浜」は、こうしてあなたがこの文章を読んでいるいまも、相模湾に面して存在しています。

「列車は必ず次の駅へ」とは、とある劇場アニメに用いられた印象的なフレーズでしたが*9、それだけではないと、”彼女”でなく、ほかでもない「わたしたち」自身が信じることは果たして可能でしょうか。

列車に走るためのレールがあるとするならば、都度、揺られてきたわたしたちがそれぞれの駅で下車したり、目的地とのあいだを行ったり来たりと、あたかも親密な手紙を交わすように、あるいは交換日記のように往復する、その見えないことばの重なりを信じ、願うことはできるでしょうか。

”彼女”との断絶に対して、梓川咲太はこうも述べていました。

「友達になりたいと思ってる」

もう一度言います。

わたしたちは、梓川咲太ではありません。

そして”彼女”もまた、梓川咲太のようにはなれませんでした。

ですが、彼と「友達になりたい」と願うことはできるでしょうか。

〈大学生編〉から「バニーガール」の姿をしていた麻衣先輩に代わって、物語を象徴するあたらしい見えない存在は「サンタクロース」でした。

おそらくこのあたりに、個人の夢(≒アリス)から大衆の夢(≒共同幻想)といった作品態度のこまやかな変更を見て取ることができるでしょう。また加えて、サンタクロースという存在は、「いる/いない」の命題が同時に成立するものでもあります。

なぜなら大人になる過程でわたしたちは「サンタクロースはいない」という真実に気づくことで、その認識を上書きし、まっすぐ否定できるようになります。しかしまだ幼い「よい子」たちにとって、たしかに「サンタクロースはいる」ものです。

わたしたちには、存在しないとされるものを、見えないとされてしまったはずのものを、「空気」のなかを飛び交っている不確かなものを、虚構を、まだ、認めることはできるでしょうか。

梓川咲太が”彼女”と友達になりたいと思ったとき、向かったのはスマートフォンの売り場でした。彼は、物語のあいだずっと彼自身を規定していた「ふつうではない」ものを捨て去って、もう一度、だれかと能動的につながる可能性を求めました。

たぶんわたしたちと梓川咲太という人間は、これからも正しい意味では「友達」になれません。けれどもいずれ、彼が物語の最後に耳をすませるあの曲に、空気を震わせるその音楽に、わたしたちがおなじように耳をすませる可能性は残っています。きっとそのとき、彼の指はわたしたちと同様に、画面の上の「再生ボタン」を押したはずです。

そのとき、一度は遠く離れていってしまった、固有名を持ち、彼の生きる世界において責任を持つようになったライトノベルの主人公と、なにも怒らなかった世界に放り出されて、ごく平凡なわたしたちとの距離は、線は、ふたたび出会ったころのような可能性の重なりを、輝きを取り戻すのかもしれません。

であれば、虚構と現実は。

もしかしたら。

補論:『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』

最後に、まだ解けていない謎がありました。

そう、「梓川咲太はなぜ野生のバニーガールに遭遇することになったのか?」という、あの根本的でありながら、作中で語られることのなかった小さな謎です。

すべてのはじまりとなる、あの一行目で記述されたその出来事を、わたしは前述した文章のなかで、あくまで偶然の産物であり、しかし物語としては必然であり(ボーイミーツガールというお約束であり)、最終的に彼はあとからそれを無意識に選び直した、といったふうな意味で捉えました。

ですがそれは、まだ説明として、十全ではなかったように思います。念のため書いておきますが、小説の第一巻冒頭では、丁寧にその経緯が説明されています。彼が麻衣先輩と出会ったのは、妹に頼まれた本を探して、棚から抜き取ったあとのことでした。ただし、この理由はアニメ版では省略されています。しかし、それでもまだ足りない。

というより、言葉の焦点がずれている、といったほうが適切だと思います。

なぜならあのゴールデンウィークの最終日、高校一年生の梓川咲太が野生のバニーガールに出会った場所は、ほかでもない〈図書館〉だったからです。

そこは無数のテクストが満ちている空間であり、棚に並んだ背表紙たちは、だれかに読まれることを、偶然あるいは必然の出会いを、しずかに待ってくれています。

であればそれは、謎ですらなかったのでしょう。

なぜならそこは、ありふれた場所でした。

たとえば、平凡な高校生が休日に訪れることのできるような。

だとするなら。

もしかすると、この文章を読んでいるあなたもまた、そのようにして本棚に並んでいた『バニーガール先輩』と出会っていたのではないでしょうか。

きっとそれは、水色の背表紙をしていて、表紙が可愛らしいイラストで描かれていた文庫本だったはずです。中身は「さし絵も会話も」あるようなお話で、しかしそれでいて、一見したところでは「なんの役に立つのか」わからなかったことでしょう。

世間的にその物語は、「ライトノベル」という名で呼ばれ、親しまれています。とりわけティーンエイジャー、なかでも思春期の男の子に向けられた読み物が多く、ふつう、大人になったらそのジャンルからは「卒業」するものとして認識されています。

ですからきっと、大人になる途中の(もしくはすでに大人になっていた)あなたは、偶然にも本の棚の森のなかで、バニーガールの先輩と目が合ったのです。

そして、そのテクストに、あなたは自ら手を伸ばした。

つまり、ほんとうの意味で、あなたが/彼が/わたしが彼女に出会ったのは、なによりもその最初の選択があったからではないでしょうか。やがて、バニーガールの姿をした先輩は、まるで幽霊めいた口調で「驚いた」とあなたに伝えたことでしょう。どこか、跳ねるようないたずらっぽさを含んだ声音で。

まるで、不可思議なお話がはじまったことを、教えるみたいに彼女は言います。

「君には私がまだ見えてるんだ」

そのメッセージは、彼にも、わたしにも、あなたにも、たしかに届いていました。わたしたちは最初からおなじものに触れていて、それを疑うことなく信じていました。

最後のお話で、牧之原さんが”彼女”に伝えてみせたように、それは奇跡の要らない、ほんのささやかな魔法でした。ただ、わたしたちはそれを見るための心のありようを、大人になる過程で忘れてしまっていただけです。

けれど、大人になってからも、きっとわたしたちは思い出せる。

いまはそう、つよく信じています。

最後に、お姉さんは、この小さな妹はどんな大人になるのだろうかと想像しました。大人になってから、この無邪気ですてきな子供の心をどんなふうに持ち続けるのかしら、と。きっと、まわりに今の自分のような小さな子どもたちを集めて、たくさん不思議なお話をしてやり、その子たちの目を輝かせて、わくわくさせるのではないでしょうか。ひょっとすると、ずっと昔に自分が見たこの不思議の国の夢のお話をしてやるかもしれません。子どもたちの無邪気な喜びや悲しみに一喜一憂しながら、きっと思い出すことでしょう。自分自身の子ども時代を、そしてあの幸せな夏の日々を。

エンディング:ROTH BART BARON「場所たち」

*1:刊行当時、続きが出るまで、数か月待たされたことの衝撃を知っているのはもはや古参のファンだけでしょう。

*3:ニコニコ動画での生配信で本人がめっちゃ時間かけて作成していたことを語っていました。

*5:この言い回しは、シリーズの終盤で多用されるようになっていきます。

*6:言及しているだけでズルかもしれませんが

*7:ここで暗に示唆される牧之原翔子による人生の断念は、ある部分で霧島透子の残した言葉と響き合っていたかもしれません。「わたしが、咲太さんを苦しめてたんですね」「わたしが、ちゃんとやり直してきますから……わたしと咲太さんが出会わない未来を作るために……」

*9:『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』